Аннотация

|

Реформа 19 февраля 1861 года, уничтожив крепостное право, крепкой цепью сковывавшее развитие производительных сил России, открыла дорогу капитализму. Это был первый шаг на пути к превращению монархии царей из государства феодально-дворянского в государство буржуазное. Однако, реформа 19 февраля, как и другие реформы, последовавшие за нею (судебная, земская и т.д.), была не просто буржуазной реформой, а буржуазной реформой, «проводимой крепостниками» (Ленин). Сила экономического развития, втягивавшая Россию на путь капитализма, заставила помещиков, в руках которых государственная власть была послушным орудием, приняться за ремонт пышного, но прогнившего насквозь здания крепостнической царской монархии. «Помещики-крепостники, — говорил Ленин, — не могли помешать росту товарного обмена России с Европой, не могли удержать старых, рушившихся форм хозяйства. Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России. Крестьянские “бунты”, возрастая с каждым десятилетием перед освобождением, заставили первого помещика, Александра II, признать, что лучше освободить сверху, чем ждать, пока свергнут снизу»[I].

Итак, «великие реформы» 60-х годов были результатом того, что экономическое развитие заставило господствующий класс поступиться частью своих прав и привилегий для того, чтобы сохранить и упрочить остальные. Отсюда — двойственный характер этих реформ, — и в частности реформы 19 февраля. «Освободив» крестьянина, она обставила это «освобождение» такими условиями, которые фактически сохраняли власть помещика над крестьянином. Приоткрыв путь для капиталистического развития страны, она сохранила в деревне крепостнические пережитки, продолжавшие держать крестьянство в экономическом и политическом закабалении. Население деревни, т.е. громаднейшее большинство русского народа, попало под двойной гнет. Оно продолжало страдать от эксплуатации со стороны помещичьего землевладения. И одновременно — его начинало давить развитие капитализма, которому реформа 19 февраля открыла доступ в деревню.

В пореформенной деревне быстрыми темпами развивается малоземелье. Бессильное оплачивать «выкупные платежи» и налоги крестьянство массами бросает землю и отправляется в города в поисках заработка. Так создавалась в России резервная армия пролетариата — первое необходимое условие для свободного развития капиталистической промышленности.

Но капитализм нуждается не только в рабочих, но и в интеллигенции. Она нужна ему как в качестве технического персонала на его фабриках и заводах, так и для обслуживания государственного аппарата.

Вот почему одновременно с возрастанием спроса на силу физическую поднимается спрос и на силу умственную. А где растет спрос, там еще сильнее увеличивается предложение. И вот почему в 60-е годы в России образуются кадры новой интеллигенции, отличной по своему социальному составу от прежней дворянской интеллигенции. Появление этой новой интеллигенции было замечено еще современниками, констатировавшими приход «разночинца» как новой умственной силы, изложившей свой от печаток на русскую жизнь того времени.

Из кого же состояла эта новая интеллигенция? Состав ее был чрезвычайно пестр и разнообразен. В ней наряду с выходцами из мещанских, купеческих, духовных и даже крестьянских слоев общества мы видим немало дворян, порвавших связь с тем классом, к которому они продолжали принадлежать по паспорту. Еще к первой половине XIX столетия помещичье хозяйство переживало глубокий кризис. Под его влиянием росла задолженность дворянского землевладения и происходило разорение наиболее маломощных в экономическом отношения слоев привилегированного сословия. Земля перестала прокармливать значительную часть дворянства. Приходилось искать заработков на стороне. А их можно было найти только в городах — на государственной службе и в «свободных профессиях». Порывая с землей, эти выходцы из дворянского сословия порывали связь и со своим классом. Таких деклассированных дворян было немало в рядах «разночинной» интеллигенции. Но еще больше было в ней выходцев из сословий непривилегированных. Мелкий товарный производитель, чувствуя опасность, грозящую его самостоятельному хозяйству со стороны развивающегося капитализма, и бессильный противостоять этой опасности, не подготавливает, как прежде, своих детей к занятию своей профессией, а старается дать им образование, как единственное средство, обеспечивающее их в борьбе за жизнь и открывающее для них доступ в ряды интеллигенции.

С середины 50-х годов социальный состав русского студенчества резко изменяется. Преобладающую роль начинают играть в нем выходцы из «низов», отцы которых в свое время и не мечтали даже о высшем образовании. Демократизация высших учебных заведений и быстрый рост числа учащихся в них приводит к перепроизводству (относительному, конечно) интеллигенции. Предложение умственной силы начинает превышать спрос. Безработица интеллигенции и существование ее на случайный заработок за неимением постоянного — обычные явления в эпоху 60-х годов, принимающие массовый характер.

Эти явления бросались в глаза мало-мальски внимательному наблюдателю русской жизни того времени.

В журналистике начинаются разговоры о появлении в России «мыслящего пролетариата».

Вышедшая в большинстве своем из народных «низов» новая интеллигенция продолжала чувствовать свою связь с этими низами.

Выразительницей их нужд и чаяний она и выступила.

Выше указано, что «низы» страдали одновременно как от натиска капитализма, так и от недостаточного его развития, задерживавшегося крепостническими пережитками. Они видели своих врагов одновременно и в капиталисте, и в помещике. Отсюда — две характерные черты в миросозерцании интеллигенции, отражавшей интересы массы мелких производителей деревни и города: боевой революционный демократизм, с одной стороны, и утопический социализм – с другой. Революционный демократизм был направлен на самодержавно-помещичье государство, поддерживавшее те пережитки крепостничества, которые остались в деревне. Утопические теории, обосновывавшие возможность через старую крестьянскую общину перейти к социализму, минуя капитализм, отражали мечты мелких производителей, стремившихся спастись от гибели, которой грозило им развитие крупной капиталистически организованной промышленности.

Эти два момента, — в большей или меньшей степени, — мы находим во всех революционных теориях 60-х и 70-х годов.

В этих двух пунктах все они сходились друг с другом, — с тем, однако, чтобы в дальнейших своих построениях резко разойтись.

В революционном движении того времени мы видим наличие нескольких различных направлений, начиная с умеренных, сохранявших остатки надежды на возможность мирного преобразования социально-политического строя России, и кончая крайними, не видевшими иного исхода, кроме революции.

Во главе одного на этих направлений, занимавшего крайний левый фланг революционного фронта того времени, стоял П.Н. Ткачев.

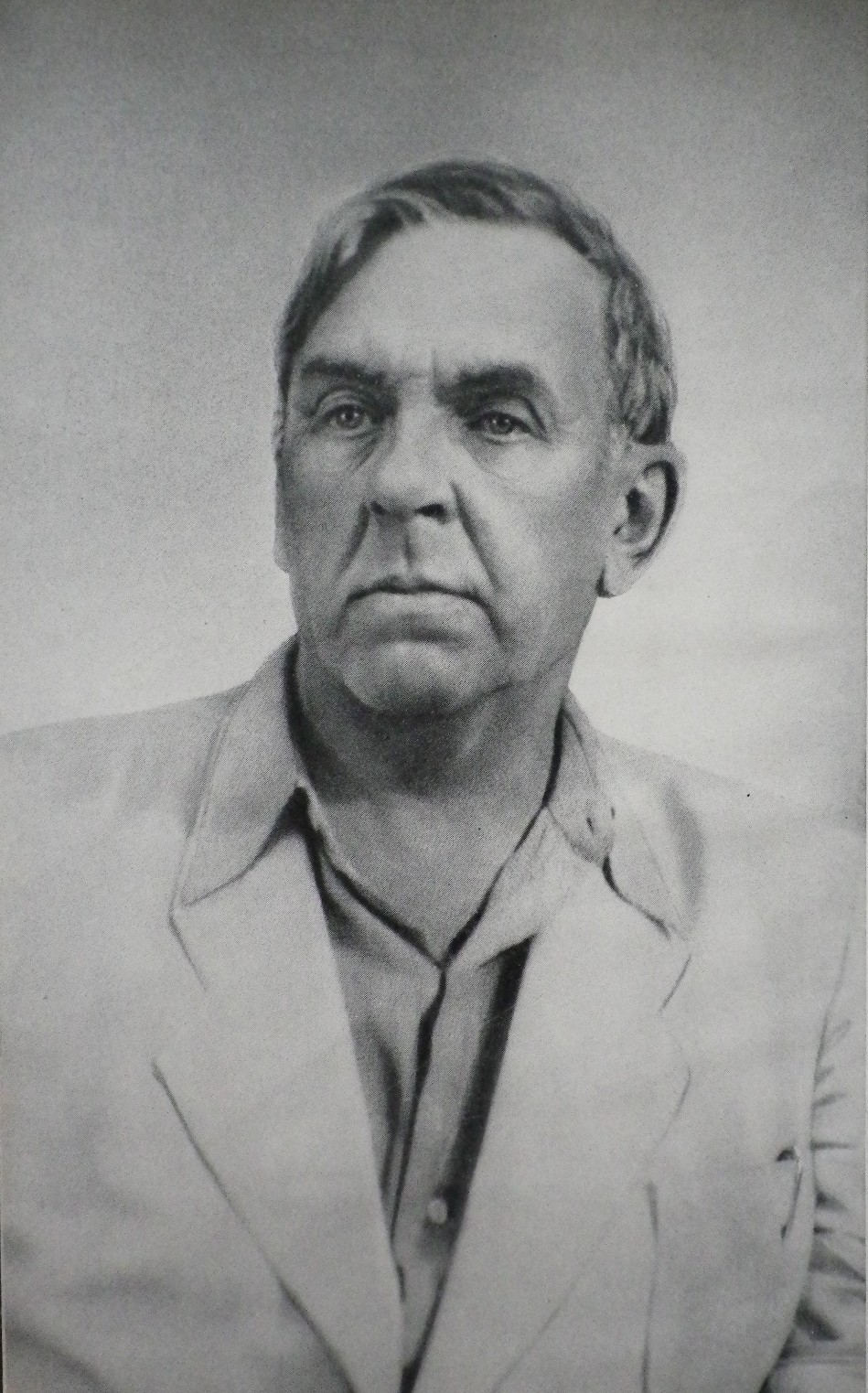

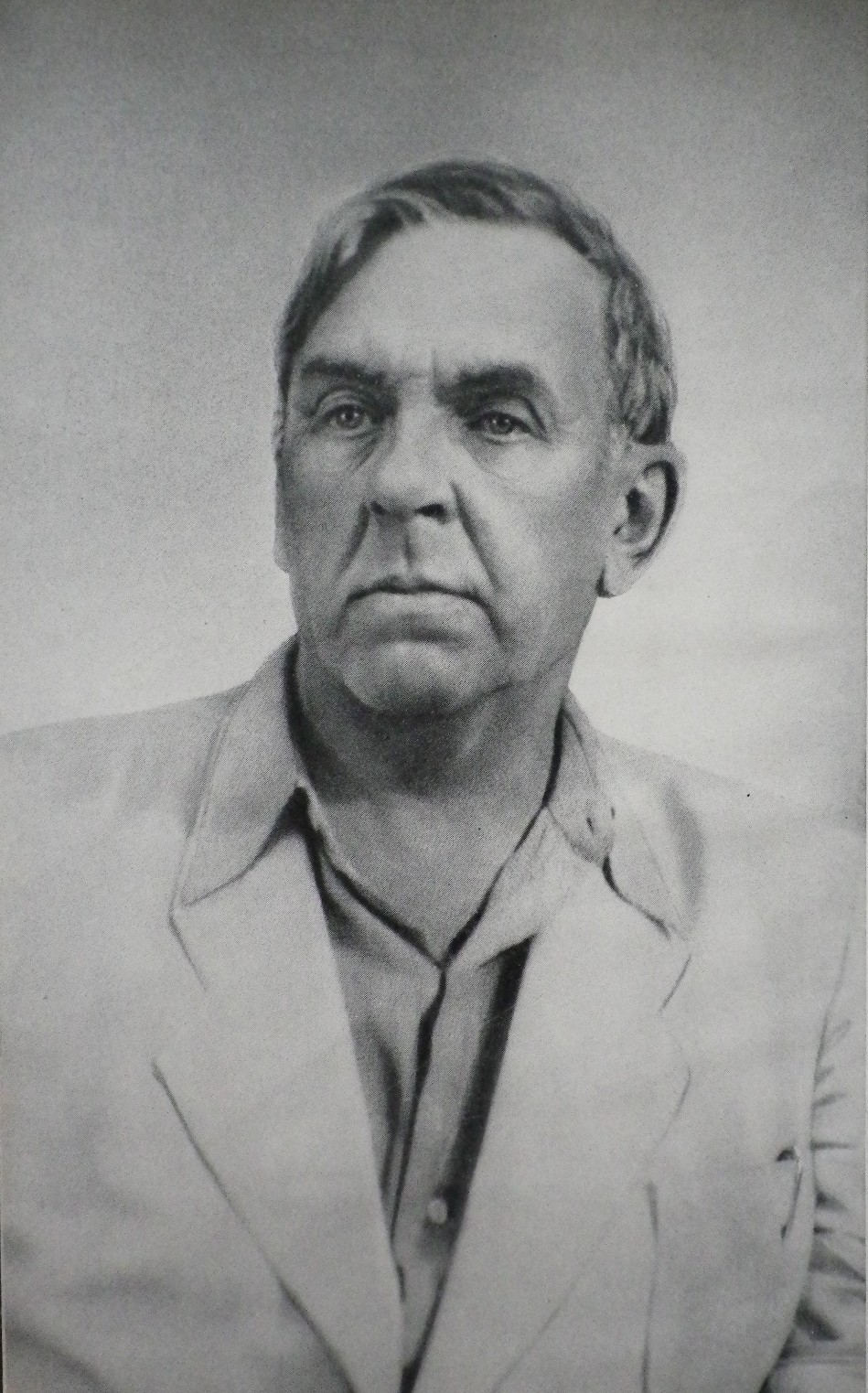

Родился Петр Никитич 29 июня 1844 года в Великолуцком уезде Псковской губернии, в небольшом имении, принадлежавшем его отцу. С детских лет Ткачев, рано потерявший отца, остался на попечении матери, которая, кроме него, должна была воспитать и прокормить еще троих детей. Ребенком Ткачев был отвезен в Петербург и отдан там для обучения во 2-ю гимназию, которую он окончил в 1861 году.

Вспоминая впоследствии гимназические годы, Ткачев отмечал грубый деспотизм, невежество и тупоумие учителей, бессмысленную долбню учебников и бесконечные порки как характерные черты гимназического преподавания того времени. Однако к концу пребывания Ткачева в гимназии атмосфера значительно изменилась. В то время (вторая половина 50-х годов) либерализм входил в большую моду среди чиновничества, и в этом отношении гимназические учителя не были исключением. Грубая брань по адресу учеников прекратилась, учителя старались быть с ними вежливыми, розги вышли из употребления, палочная дисциплина, царившая ранее, ослабела, чтение «посторонних» книг перестало быть запретным для гимназистов занятием. Гимназисты, все время которых ранее уходило на зубрежку да на дикие шалости, стали проявлять серьезный интерес к литературе и сделались усердными читателями журналов. Это было время расцвета литературной деятельности Чернышевского и Добролюбова, статьи которых, помещавшиеся в «Современнике», вызывали живейший интерес среди молодежи и не только читались, но и горячо обсуждались в ее среде. Находил себе доступ в гимназию и заграничный «Колокол» Герцена, тайно доставлявшийся в большом количестве экземпляров в Россию. Эта литература приучала молодежь критически относиться к «темному царству» современной русской действительности, призывала любить народ и указывала пути для улучшения его участи. На страницах «Колокола» и особенно «Современника» молодежь получала первое знакомство с социалистическими идеями Западной Европы.

Нет сомнения, что Ткачев, как и большинство его сверстников, еще гимназистом познакомился с сочинениями Чернышевского и Добролюбова. И для него, как и для других русских юношей его времени, их статьи были первым источником, из которого он почерпнул представление о социализме. Под влиянием этих писателей у Ткачева выработалось отрицательное отношение к современным ему русским политическим порядкам. Они были его первыми учителями на революционном поприще. Идеи Чернышевского и Добролюбова, а также и Писарева, литературная деятельность которого только что начиналась в те годы, когда Ткачев оканчивал гимназический курс, но имя которого, несмотря на это, уже пользовалось значительной популярностью, оказали на Ткачева весьма значительное влияние, сохранившееся на всю его жизнь.

Из гимназии Ткачев вышел юношей, настроенным революционно и жаждавшим практической деятельности в этом направлении. Случай, благоприятный для того, чтобы от слов перейти к делу, скоро ему представился.

|

Осенью 1861 года Ткачев поступил в Петербургский университет. Здесь он с первых же дней попал в гущу студенческих волнений, сходок и протестов. Студенчество было взволновано изданными правительством новыми правилами, затруднявшими доступ в университеты людям недостаточным, лишавшими студентов права устраивать сходки и кассы взаимопомощи и устанавливавшими придирчивый контроль за занятиями студентов.

Добиваясь отмены этих правил, студенты устраивали в университетских аудиториях многолюдные сходки. На лекции профессоров почти не являлось слушателей.

Волнения, происходившие в университете, закончились тем, что несколько сот студентов было арестовано, а университет закрыт на неопределенное время.

Ткачев принимал деятельное участие в студенческих волнениях. 12 октября он находился в толпе студентов, собравшихся около запертого университета и пытавшихся проникнуть внутрь с целью устроить сходку. Это им не удалось. Вся толпа была окружена полицией и арестована.

Вместе с другими арестованными в этот день студентами Ткачев был отправлен в Кронштадтскую крепость, где ему пришлось пробыть около двух месяцев. Пребывание в Кронштадте было для Ткачева хорошей революционной школой. Заключенные там студенты устраивали собеседования на политические темы, пели революционные песни, разыгрывали комические сцены, в которых высмеивалось правительство, читали и переписывали запрещенные стихотворения и т. д. Из числа студентов, побывавших в 1861 году в Кронштадте и в Петропавловской крепости (где также находилась часть арестованных в связи с университетскими волнениями студентов), вышел ряд участников будущих революционных кружков и тайных обществ.

Пребывание в Кронштадтской крепости укрепило в Ткачеве его революционное настроение. По свидетельству его сестры А.Н. Анненской, он уже в то время со всем пылом молодости ненавидел господствующий в России строй и находил, что для обновления страны необходимо ни мало ни много, как уничтожить всех людей старше двадцати пяти лет.

В 1861 и 1862 годах по всей Европейской России происходили волнения и бунты крестьян. Крестьянство было недовольно теми формами, в которых положением 19 февраля 1861 года была осуществлена отмена крепостного права. От этой реформы оно ждало гораздо большего, чем получило в действительности. Разочаровавшись в полученной «воле», крестьянство признало ее ненастоящей, «обманной», «панской» и стало ожидать взамен ее новой «воли», «мужицкой» — такой воли, в результате которой вся помещичья земля перейдет к крестьянам. Такие ожидания были в то время очень широко распространены в крестьянской среде. Обычно они связывалось с наступлением весны 1863 года, к каковому времени по положению 19 февраля 1861 года должно было быть закончено составление уставных грамот, определявших новые отношения между крестьянами и их бывшими владельцами и устанавливавших, какие именно участки земли должны перейти от помещиков к крестьянам.

Сведения о волнениях, происходящих в деревне, и об ожидании крестьянами «новой воли» получили широкое распространение в обществе. В газетах и журналах того времени печаталось немало корреспонденций и статей об отношении крестьян к реформе 19 феврали и о растущем в их среде недовольстве. Под влиянием этих сведений тогдашние революционно настроенные круги прониклись уверенностью в том, что дни старого порядка сочтены, что в ближайшее время под влиянием растущего недовольства крестьянства царское правительство должно будет или пойти на решительные уступки, или пасть. Революционеры рассчитывали на то, что весной 1863 года, когда крестьяне убедятся окончательно в том, что их надежда на получение «новой воли» не оправдалась, в России произойдет ряд крестьянских бунтов и восстаний, на подавление которых у правительства не хватит сил. Для того, чтобы эти восстания не остались разрозненными и безрезультатными вспышками народного негодования, а привели к победе над царским правительством и помещиками, по мнению революционеров, было необходимо, чтобы революционная интеллигенция оказалась способной в решительный момент встать во главе восстания и направить его по надлежащему пути. Для этого же необходимо, чтобы к весне 1863 года оппозиционная часть общества оказалась не разрозненной и не распыленной, а сплоченной и организованной настолько крепко, чтобы она могла возглавить крестьянское движение. Отсюда делался вывод, что первая и главная задача революционной интеллигенции — создание тайной организации, заранее подготавливающей все необходимое для переворота. Под влиянием подобных расчетов и планов в 1862 году в столицах и провинциальных городах возникают многочисленные революционные кружки, стремящиеся сплотить вокруг себя все оппозиционно настроенные элементы общества.

К одному из таких кружков, группировавшемуся вокруг бывшего студента Леонида Ольшевского, примкнул в начале 1862 года П.Н. Ткачев. Кружок этот просуществовал недолго. В середине мая того же года Ольшевский по анонимному доносу был арестован. В число отобранных у него при обыске бумаг было письмо к нему Ткачева. Это послужило поводом к аресту и Ткачева. При обыске у него были отобраны стихотворения на революционные темы и прокламация «Что нужно народу», написанная Н.П. Огаревым и изданная в Лондоне. Ткачев был предан суду и за хранение этой прокламации приговорен к заключению в крепости на три года[II].

О направлении, которого придерживался кружок Ольшевского, можно судить по рукописной прокламации «К русскому народу», найденной у Ольшевского при его аресте. В прокламации этой, написанной простонародным языком, было обрисовано тяжелое положение, в котором находится русское крестьянство. Заканчивалась прокламация призывом к восстанию.

«То ли дело, — читаем мы в этой прокламации, — когда народ сам управляться станет, когда все будут равны — и мужики, и баре, когда никто не будет обижать другого, землю разделим всю поровну, вот заживем на славу да припеваючи. А время это недалеко, нужно только погадать да рассудить, умом-разумом раскинуть, да топор в руки, и валяй всех угнетателей. Во многих концах святой Руси православный народ готовится приняться за дело и ожидает только, когда час настанет суда за все наши слезы да печали».

«Ведь правда, православные христиане, — говорится в заключение, — хорошо бы быть нам свободными, иметь каждому свой кусок землицы, да не кланяться всем, кто черный кафтан носит. Говорят, что тогда и рекрутчины не будет, а всяк, у кого есть охота, ступай служить, да землю родную от врага защищать, а не пондравилось, так и домой вернуться можно. Будем же ждать, братцы, да держать ухо востро, чтобы к ним прибавить свою долю труда на свободу православного народа»[1].

При допросе Ольшевский признал, что это воззвание было написано им. Тем не менее авторство Ольшевского возбуждает большие сомнения. Поляк, детство и юность которого прошли в Польше и Белоруссии, Ольшевский вряд ли мог так хорошо знать великорусский народный язык, чтобы суметь составить цитированное нами воззвание. Вот почему невольно напрашивается предположение, не был ли автором прокламации «К русскому народу» Ткачев, который, несомненно, гораздо лучше Ольшевского знал жизнь русских крестьян и их язык. Дружеские отношения, существовавшие между Ольшевским и Ткачевым и сохранившиеся и после отбытия ими наказания, делают вероятным предположение, что Ольшевский признал себя автором прокламации для того, чтобы снять в этом отношении всякое подозрение со своего друга Ткачева.

Еще до того, как Ткачев был арестован по делу Ольшевского, началась его литературная деятельность. С 1862 года в различных журналах стали появляться его статьи, написанные главным образом на различные юридические и статистические темы. Тяжелое материальное положение, в котором находились в то время как сам Ткачев, так и его семья, заставляло его заниматься и переводческой работой. На широкую литературную дорогу Ткачеву удалось выбраться значительно позднее — в конце 1865 года, когда он становится одним из ближайших сотрудников популярного в то время радикального журнала «Русское слово», а по закрытии его в 1866 году правительством — созданного на смену «Русского слова» журнала «Дело». Если Ткачев изредка продолжал печатать свои статьи в других органах, то лишь в виде исключения. Основная же его литературная работа, — если, конечно, иметь в виду только его легальную литературную деятельность, — протекала на страницах «Дела», сотрудником которого Ткачев оставался до конца 70-х годов. Первоначально Ткачев писал в «Деле» под собственной фамилией, а позднее, в 70-е годы, когда он был эмигрантом, под различными псевдонимами.

Интенсивная литературная деятельность не мешала Ткачеву продолжать заниматься и революционной работой. Вспоминая впоследствии это время, он писал: «С гимназической скамьи я не знал другого общества, как общество юношей, то увлекающихся студенческими сходками, то таинственно конспирирующих, то устраивающих воскресные школы и читальни, то заводящих артели и коммуны, то опять хватающихся за народное образование, за идею сближения с народом и опять и опять конспирирующих; я всегда был с ними и среди них — всегда, когда только меня не отделяли от них толстые стены каземата Петропавловской крепости».

К сожалению, вся эта напряженная и интенсивная революционная деятельность Ткачева остается до сих пор почти неизвестной нам[III]. Известно только, что в 1865 году Ткачев подвергся кратковременному аресту за участие в демонстрации, устроенной молодежью в театре, где шла пьеса, в которой высмеивались «нигилисты»[IV], что в 1866 году он вновь был арестован в связи с каракозовским делом, но вскоре же освобожден, что в 1867—1868 годах он был близок с бывшими каракозовцами, организовавшими в Петербурге революционную коммуну, известную под названием «Сморгонская академия». Более подробными, но также далеко не полными сведениями располагаем мы относительно участия Ткачева в нечаевском деле.

Зимой 1868—1869 года в петербургских высших учебных заведениях происходили сильные студенческие волнения. Как по причинам, их вызвавшим, так и по задачам, которые выдвигались участниками движения, волнения эти были как бы непосредственным продолжением студенческого движения 1861 года, о котором мы говорили уже выше. Как и в 1861 году, студенты добивались предоставления им права собирать сходки, устраивать кассы взаимопомощи и библиотеки, а также смягчения того надзора, под которым они находились в высших учебных заведениях. При этом в 1868—1869 году среди студентов образовались две партии. В то время как одна из них, ограничиваясь вышеуказанными требованиями, стремилась удержать движение в рамках исключительно академических, другая часть студенчества старалась придать движению политический характер и заставить студенческую массу от борьбы за свои собственные нужды перейти к борьбе за освобождение народа от деспотической власти царского правительства. Во главе этой второй части петербургского студенчества стоял приобретший впоследствии громадную известность, а в то время еще никому, кроме ближайших товарищей, не известный революционер С.Г. Нечаев.

Убежденный в том, что положение русского народа настолько тяжело, что в ближайшее время в России неминуемо должен будет произойти ряд крестьянских бунтов, Нечаев находил необходимым заранее готовиться к этому и теперь же создать революционную организацию, которая была бы достаточно сильна для того, чтобы взять на себя руководство приближающейся революцией. Этим всецело определялось отношение Нечаева к студенческим волнениям, происходившим в Петербурге. Для него эти волнения были только средством втянуть молодежь в революционное дело.

Нам неизвестно, когда и при каких условиях познакомились друг с другом Нечаев и Ткачев. Однако мы знаем, что в студенческом движении 1868—1869 года они выступают сообща, возглавляя левую, наиболее решительно настроенную часть студенчества.

Для Нечаева, не успевшего еще в то время приобрести известность в революционных кругах, совместная работа с Ткачевым представляла большой интерес. Ткачев, как сотрудник журналов «Русское слово» и «Дело», пользовался уже значительной популярностью среди радикально и революционно настроенных элементов русского общества. Он был известен как автор ряда статей, в которых его революционные и социалистические убеждения нашли достаточно ясное выражение. В революционном подполье того времени Ткачев был своим человеком.

С другой стороны, яркая индивидуальность Нечаева, его громадная сила воли и непоколебимая преданность революционному делу несомненно должны были привлечь к нему внимание Ткачева. Мы не знаем в подробностях роли Ткачева в движении 1868—1869 года. Однако несомненно, что она была очень заметной. Квартира Ткачева являлась центром, где собирались сторонники Нечаева. Вместе с Нечаевым Ткачев вошел в состав комитета, который намеревался принять на себя руководство студенческим движением. Когда от тайных сходок, собиравшихся на частных квартирах, студенты в марте 1869 года перешли к открытому протесту и стали устраивать свои сходки в аудиториях высших учебных заведений, Ткачев написал прокламацию «К обществу», в которой изложил студенческие нужды и требования. Эта прокламация была тайно отпечатана в легальной типографии, принадлежавшей жене Ткачева А.Д. Дементьевой. Выпуская эту прокламацию, Ткачев рассчитывал привлечь внимание общества к студенческому делу и рассеять те клеветнические измышления, которые распространялись относительно студентов полицией.

О том, какие задачи Ткачев и Нечаев ставили студенческому движению и в каких формах мыслилось ими перерастание этого движения в чисто революционное, мы можем судить по дошедшему до нас документу, носящему название «Программа революционных действий». Кто именно был автором этого документа, мы не знаем. Вернее всего, что он был продуктом коллективного творчества и что Ткачев, как и Нечаев, принимал ближайшее участие в его составлении. Несомненно, что документ этот формулировал взгляды кружка, группировавшегося вокруг Нечаева и Ткачева.

Документ этот составлен в расчете на близость революции, наступления которой авторы склонны ожидать в феврале 1870 года и к которой они считают нужным деятельно готовиться.

Задачей революции программа ставит полное ниспровержение всего современного общественно-политического строя, основанного на господстве сильного над слабым, богатого над бедным, капиталиста над рабочим. Радикальное переустройство общественных и экономических отношений недостижимо при современном политическом строе. Поэтому первой задачей революционеров должно быть «истребление гнезда существующей власти», т.е. политическая революция.

«Итак — социальная революция, как конечная цель наша, и политическая, как единственное средство для достижения этой цели», — так формулирует «Программа революционных действий» задачу, стоящую перед революционной партией.

То обстоятельство, что в истории человеческого общества революции являются постоянно повторяющимся явлением, показывает, по мнению авторов «Программы», что наступление их следует «признать за исторический закон». Задача сознательных революционеров — «ускорить это проявление, подготовить его, постараться подействовать на умы таким образом, чтобы это проявление не было для них неожиданностью, и они могли бы действовать сознательно, по возможности спокойно, а не под влиянием страсти, с налитыми кровью глазами». Для того, чтобы ускорить наступление революции и подготовить ее, революционерам необходимо развить в обществе сознание ее необходимости, — или, как формулируют авторы «Программы», «создать возможно большее количество революционных типов». Кроме того, необходимо позаботиться об устройстве революционной организации, которая занялась бы распространением прокламаций, накоплением революционного фонда, установлением связи с европейскими революционными организациями, устройством сходок и «частных протестов». Такие «частные протесты» имеют значение «как предварительная проба, как практический прием для выработки революционных типов», а также как средство сближения отдельных лиц и разрозненных кружков.

Определив таким образом общие задачи революционной партии, «Программа» переходит к изложению самого плана революционных действий, рассчитанного на подготовку революции в 1870 году.

До мая 1869 года деятельность революционеров должна быть сосредоточена в столицах и в университетских городах. За это время должен быть проведен ряд студенческих протестов за право сходок. В то же время революционеры должны начать пропаганду среди городской «голытьбы». С мая деятельность революционеров переносится в провинцию; в это время ведется пропаганда среди разночинцев, семинаристов и провинциальной «голытьбы». Для этой цели большинство членов революционной организации отправляется в народ.

В сентябре оставшиеся в столице «специалисты из лучших литераторов по социальным и естественным наукам» определяют в подробностях устройство революционной организации и правила деятельности ее членов, т.е., другими словами, составляют ее устав, вырабатывают план постановки «частных протестов» в народной массе, определяют «форму будущего устройства государства» и, наконец, устанавливают время для начала восстания. В октябре все решения, принятые «лучшими литераторами», представляются на утверждение членов организации, съезжающихся к этому времени из провинции в Петербург. После этого съезда «должна начаться систематическая, захватывающая всю Русь революционная деятельность организации».

Предвосхищая решения будущего съезда, авторы «Программы» высказывают мнение, что наиболее удобным временем для начала восстания является весна 1870 года, на том основании, что в «случае неудачи восстания в центрах, летнее время будет благоприятствовать сепаративной войне по Волге и Днепру и укрывательству народа целыми массами в лесах».

Таков был план революционной работы, принятый нечаевцами и объясняющий их отношение к студенческому движению 1868—1869 года, которое с их точки зрения являлось одним из «частных протестов», предусмотренных «Программой революционных действий».

В «Программе» в сжатом виде сформулирован тезис, который впоследствии Ткачев будет подробно развивать и обосновывать на страницах своего журнала «Набат». Это — признание необходимости политической революции как средства для подготовки и осуществления социального переворота.

Осуществить выработанный нечаевцами план не удалось. Самому Нечаеву, участие которого в студенческом движении сделалось известным тайной полиции, пришлось в конце января 1869 года оставить Петербург; он отправился за границу для того, чтобы установить связь с русской революционной эмиграцией. Открытое выступление петербургского студенчества произошло уже тогда, когда Нечаева не было в Петербурге (март 1869 года). Ткачев, выпустивший в это время прокламацию «К обществу», был арестован, так как полиции удалось установить, что прокламация эта была напечатана в типографии, принадлежавшей его жене, А.Д. Дементьевой.

Арестованному 26 марта 1869 года Ткачеву пришлось больше двух лет просидеть в тюрьме в ожидании суда. Как во время следствия, так и на суде Ткачев держался с большой твердостью. Он отрицал и участие свое в студенческом движении, и знакомство с Нечаевым, и причастность к изданию прокламации «К обществу».

Летом 1871 года Ткачев вместе с другими участниками нечаевского дела предстал перед судом. Узнав, что Дементьева в своих показаниях не только не отрицала того, что прокламация «К обществу» была напечатана в ее типографии, но даже признала себя автором этой прокламации, Ткачев счел необходимым изменить свои первоначальные показания. Продолжая отрицать свою причастность к нечаевской пропаганде, он заявил, что прокламация «К обществу» написана им. Составление этой прокламации Ткачев объяснял желанием помочь студентам, показать, что их требования вызываются их действительными нуждами, и тем самым побудить общество относиться сочувственно к студенческому движению. В заявленных студентами требованиях Ткачев, по его словам, видел бессознательное, может быть, проявление бескорыстных мотивов человеческой деятельности, хотя и находящихся на низшей степени развития, но способных при предоставлении им в дальнейшем возможности свободного развития выработаться в один из самых благородных и высоких мотивов человеческих действий, который принято называть стремлением к общему благу. С этой точки зрения Ткачев и расценивал вопрос о студенческих кассах и сходках.

15 июля 1871 года Петербургская судебная палата признала Ткачева виновным в составлении прокламации, заключающей в себе призыв к недоверию к распоряжениям правительства и к противодействию этим распоряжениям, и приговорила его к тюремному заключению на 1 год и 4 месяца.

|

в начале 1870-х |

По отбытии этого наказания Ткачеву предстояла ссылка в Сибирь, однако вследствие хлопот его матери она была заменена ему высылкой на родину, в Великолуцкий уезд. Вскоре туда к нему приехала Дементьева, отбывшая 4 месяца тюрьмы, к которым она была присуждена по нечаевскому делу, и последующую за тюремным заключением ссылку. В своем великолуцком имении Ткачев прожил до декабря 1873 года, когда он неожиданно для надзиравших за ним властей скрылся за границу.

Тюрьма и ссылка почти на шесть лет оторвали Ткачева от непосредственного участия в революционном движении. Для него эти годы были временем невольного бездействия, крайне тяжелого для такой активной революционной натуры, какую представлял собою Ткачев.

За годы, проведенные Ткачевым в тюрьме и в ссылке, к революционному движению примкнули сотни новых людей, принесшие с собой новую революционную идеологию, в значительной мере являвшуюся отрицанием идей, господствовавших в революционной среде в предыдущее десятилетие. Революционное движение, концентрировавшееся во второй половине 1860-х годов главным образом в столицах, перебрасывается в провинцию. Как в столичных, так и в ряде провинциальных городов возникают многочисленные кружки молодежи, начинающей с самообразования и кончающей революционным делом. Избегающие сознательно централизации и организационной связи друг с другом, эти кружки тем не менее очень скоро приходят к сознанию необходимости в той или иной мере согласовать свою деятельность и наладить если не организованное, то идейное объединение своих разрозненных доселе сил. Для этого в первую очередь представлялось необходимым создание печатного органа, который имел бы своею задачей служить выразителем дум и мнений революционной части русского общества. Издание такого журнала в то время было можно наладить только за границей.

Мысль об издании революционного журнала зародилась одновременно и за границей, среди эмигрантов, и в революционных кружках, действовавших в России. Такой журнал появился в 1873 году, когда в Швейцарии начал выходить под редакцией известного эмигранта П.Л. Лаврова орган, принявший название «Вперед!». Ближайшее отношение к изданию его имел петербургский революционный кружок, известный под названием кружка чайковцов[V].

Издание в то время за границей большого русского журнала было делом весьма нелегким. В частности, очень трудно было подобрать вокруг него контингент достаточно подготовленных сотрудников. В рядах русской эмиграции того времени, если не считать Лаврова и Бакунина, почти не было людей с именем в литературе. Над привлечением сотрудников инициаторам журнала приходилось очень и очень задуматься. Считаясь с этим, чайковцы решили организовать бегство за границу нескольких лиц, которые представлялись им подходящими для сотрудничества в новом журнале. Одним из этих лиц был Ткачев. И вот в декабре 1873 года, при содействии члена кружка чайковцев Куприянова, Ткачеву удалось скрыться за границу.

Вскоре Ткачев был уже в Цюрихе, где издавался «Вперед!». Лавров очень радушно встретил его, рассчитывая на совместную работу. Однако скоро между ними обнаружились разногласия, приведшие к тому, что Ткачев отказался от сотрудничества в журнале Лаврова.

Первое столкновение между Ткачевым и Лавровым произошло из-за статьи, написанной Ткачевым для распространения в народе. В этой статье, так и не увидевшей света, Ткачев следующим образом изображал мужицкую жизнь после социальной революции:

«И зажил бы мужик припеваючи, зажил бы жизнью развеселою. Не медными грошами, а червонцами золотыми мошна бы его была полна. Скотины всякой, да птицы домашней у него и счету не было бы. За столом у него мяса всякие, да пироги именинные, да вина сладкие от зари до зари не снимались бы. И ел бы он и пил бы он, сколько в брюхо влезет, а работал бы, сколько сам захочет. И никто бы, и ни в чем бы неволить его не смел: хошь ешь, хошь на печи лежи. Распречудесное житье»[2].

Статья Ткачева, по свидетельству Лаврова, вызвала всеобщее возмущение сотрудников «Вперед!». Они негодовали на то, что Ткачев изобразил задачу социальной революции в виде «подобной картины обжорства, бездельничества и концентрировки имущества[VI]». Лавров отказался печатать статью Ткачева. «Никакое раздражение против существующего подавляющего правительства, — писал он впоследствии, — никакая жажда ускорить революцию не может оправдать в глазах социалиста разжигание в народе страстей хищничества и бездельничания, стремления наслаждаться без труда, наслаждаться эгоистически, наслаждаться, как животное».

Этот инцидент сам по себе не привел к разрыву между Ткачевым и Лавровым, но побудил первого из них постараться определить точнее свое положение в редакции «Вперед!». Надо при этом иметь в виду, что Ткачев не считал Лаврова человеком, подходящим для редактирования революционного органа. Помня деятельность Лаврова в 60-е годы, когда он сотрудничал в умеренно-либеральном журнале «Отечественные записки» и вел полемику по вопросу о материализме с писателями радикального лагеря Антоновичем и Писаревым, и не имея точного представления о том, насколько изменились в начале 70-х годов, под влиянием знакомства с работой I Интернационала и Парижской Коммуной социально-политические взгляды Лаврова, Ткачев видел в Лаврове человека, чуждого революционному движению, в лучшем случае либерала, а не революционера. Естественно, что такой человек представлялся Ткачеву неспособным быть руководителем органа русской революционной мысли. Ткачев рассчитывал, что, приняв на себя редактирование журнала, Лавров, сознавая свою неподготовленность, будет охотно и внимательно прислушиваться к голосу людей, более, чем он сам, связанных с революционным движением. Однако этого не было. Лавров чрезвычайно ревниво относился к своим редакторским правам. Чем более знакомился Ткачев с постановкой дела в редакции «Вперед!», тем яснее становилось ему, что в основе этой постановки лежит принцип единоначалия, что, говоря словами самого Ткачева, «только одно лицо — полный хозяин дела, только оно одно имеет решающий голос, что все остальные участники могут лишь подавать свои мнения, но не более».

Не соглашаясь примириться с порядками, установленными в редакции журнала, Ткачев сделал попытку определить точно и ясно свои отношения в качестве постоянного сотрудника к редактору. Для этой цели он составил записку, в которой, с одной стороны, изложил некоторые программные соображения, а с другой — наметил изменения, необходимые, по его мнению, в организации редакционной части журнала.

Ткачев требовал «предоставления каждому постоянному сотруднику, сочувствующему журналу, равенства прав и обязанностей во всем, что касается литературной и экономической стороны издания».

Лавров, считая одного себя ответственным за направление журнала, категорически отказался делиться с кем бы то ни было, и в частности с Ткачевым, своими редакторскими правами.

Тогда Ткачев решил апеллировать к общественному мнению революционных кругов. С этой целью он написал брошюру «Задачи революционной пропаганды в России», в которой изложил свои разногласия с Лавровым[VII]. Эта брошюра, вышедшая в свет в апреле 1874 года, была полна резких выпадов против Лаврова, которого Ткачев обвинял в том, что он чужд революционному движению, не понимает стоящих перед этим движением задач и старается революцию подменить мирным прогрессом. Лавров почувствовал себя очень задетым нападением Ткачева и поспешил ответить на него брошюрой «Русской социально-революционной молодежи». В этой полемике между Лавровым и Ткачевым с полной ясностью выявились глубокие идейные разногласия, разделявшие их и делавшие невозможным продолжительное сотрудничество Ткачева в журнале Лаврова. Действительно, оно ограничилось одним лишь «Письмом из Великих Лук», написанным Ткачевым еще в России и напечатанным во втором номере «Вперед!»[VIII].

После разрыва, происшедшего между Ткачевым и Лавровым в 1874 году, их революционные пути разошлись навсегда, и они встретились лишь тогда, когда Ткачев лежал в гробу, а Лавров выступил с речью на его могиле.

Вскоре после разрыва с Лавровым, а может быть и раньше его, Ткачев сблизился с небольшой группой русско-польских эмигрантов, придерживавшейся взглядов, близких ко взглядам Ткачева. Еще в 1873 году, когда Лавров напечатал в иностранных газетах объявление об издании «Вперед!» с изложением программы, которой будет придерживаться его журнал, эта группа, называвшая себя в то время «Cercle slave» («Славянский кружок»), опубликовала заметку, в которой подвергла критике программу Лаврова. В этой заметке, между прочим, было указано, что «ждать инициативы прогресса от большинства — глупость, если не измена». Это указание в краткой форме предвосхищало ту критику «Вперед!», с которой позднее выступил Ткачев в брошюре «Задачи революционной пропаганды в России», где он, подобно членам «Славянского кружка», доказывал, что откладывать революцию, по рецепту Лаврова, до того времени, пока большинство народа научится сознательно относиться к своему положению и убедится в необходимости насильственными средствами изменить его, — значило бы допустить измену революции, подменить революцию мирным прогрессом.

В том же 1873 году эта же эмигрантская группа выпустила литографированный перевод на русский язык брошюры известного французского бланкиста Эд. Вайяна — «Интернационал и революция». В предисловии к этой брошюре ее издатели, излагая свои взгляды на задачи революционной деятельности, так формулировали их: «Что делать? Ответ прямой: хорошо организованный заговор. Употребление в борьбе всех средств наших врагов». Такая постановка вопроса о задачах революционной партии в основном совпадала с той, которой придерживался и Ткачев.

Свою борьбу против Лаврова эта группа продолжала и после выхода «Вперед!». В 1874 году она издала несколько карикатурных листков, высмеивавших Лаврова и его последователей. В то же самое время группа отмежевалась и от бакунистов: и против них ею было выпущено несколько карикатур.

Как видим, Ткачев нашел в членах этой группы, во главе которой стояли поляки Каспар Турский и Карл Яницкий, своих естественных политических союзников и даже в значительной степени единомышленников.

Сблизившись с этой группой, Ткачев с конца 1875 года начал издавать журнал «Набат», выходивший с перерывами до 1881 года. На страницах этого журнала Ткачев впервые получил возможность подробно и открыто изложить и обосновать свои общественно-политические взгляды, а также резко отмежеваться не только от Лаврова и его последователей, но и от другой революционной фракции того времени, руководимой Бакуниным. В отличие от лавристов и бакунистов, Ткачев развил на страницах «Набата» бланкистскую программу революционной борьбы. Создание тайной организации, которая в подходящий момент захватила бы в России государственную власть и, пользуясь ее аппаратом, осуществила бы социалистическое преобразование общества, — вот основное содержание программы Ткачева и той эмигрантской группы, совместно с которой он предпринял издание «Набата».

Резко отмежевавшись от двух господствовавших в то время революционных фракций — лавристов и бакунистов — и постоянно полемизируя с ними, Ткачев поставил свой журнал в изолированное положение. Политические противники Ткачева не могли простить ему ту страстность, с которой он выступал против них, и обвиняли его в чрезмерном честолюбии и властолюбии. Революционеров 70-х годов отталкивали от Ткачева не только его личные свойства и черты характера, но — и это главное — политическая программа его журнала.

Громадное большинство революционеров того времени не понимало значения политической борьбы и относилось отрицательно к революциям политическим, ограничивающимся только сменою государственной власти и не затрагивающим социальных отношений. С их точки зрения, революции политические не приносили никакой пользы народу, так как в случае успеха их новая государственная власть продолжала давить и угнетать народ так же, как это делала старая. Революционеры 70-х годов мечтали о коренном социальном перевороте, который уничтожил бы весь существующий социальный и политический строй и заменил бы современный государственный аппарат союзом вольных общин.

Для людей, придерживавшихся подобных взглядов, программа «Набата», рассматривавшая политическую революцию в форме захвата власти революционной партией, как первый шаг на пути к социальному перевороту, представлялась вредной ересью, способной сбить революционное движение с правильного пути. Отсюда — крайне отрицательное отношение современников Ткачева ко всякому бланкизму и якобинству, а также ко всей литературной деятельности Ткачева. Еще в самом начале издания «Набата», в 1875 году, видный революционер того времени С.М. Кравчинский писал Лаврову: «Ткачев издает журнал под именем “Набат”. В сущности это будет одна мерзость — политическая революция, но она прикрыта, разумеется, социальной». Этот резкий отзыв о «Набате» очень характерен для революционеров того времени, считавших, подобно тому же Кравчинскому, «в революции все жанры хорошими, кроме якобинского и самодержавного»[3]. Этим определялось вполне отношение современников к Ткачеву и его журналу. Когда Н.А. Морозов, приехав за границу, стал посещать Ткачева, то это вызвало резкий протест со стороны его политических друзей, редакторов бакунистского «Работника», считавших всякое сближение с Ткачевым, — даже чисто личное, не политическое, — изменою революционному делу.

При таких неблагоприятных условиях Ткачеву, конечно, не удалось добиться более или менее широкого распространения «Набата» в революционных кругах. В Россию этот журнал проникал в весьма незначительном количестве вследствие того, что там у Ткачева было очень немного единомышленников, которые могли бы наладить переправу его журнала через русскую границу и взять на себя распространение его по России.

Что касается Ткачева, то малая распространенность «Набата» его не смущала.

«Я никогда не придавал особого значения распространению «Набата» в России, — писал Ткачев. — “Набат” был не агитационный революционный листок; его задача состояла лишь в том, чтобы вернуть революционеров к тем единственно практически верным идеям и принципам революционной деятельности, от которых они, под влиянием реакции, под влиянием анархистских и лавровских бредней, стали было открещиваться. Эти идеи и принципы не заключали в себе ничего нового, но их недурно было напомнить. И “Набат” мог выполнить (и действительно выполнил) эту задачу, не будучи даже распространен в России. Достаточно было, чтобы с его программой и с основными принципами ознакомились лишь некоторые революционные деятели, чтобы среди них он возбудил толки и распри; достаточно было напомнить забытые идеи небольшому числу революционеров, а затем уже сама революционная практика не замедлила доказать разумность, практичность этих идей и распространить их среди большинства революционеров. Я очень хорошо знаю, что в России мало кто имеет в руках “Набат”, но о его существовании, о его программе, о его принципах известно было во всех почти революционных кружках».

Не ограничиваясь литературной пропагандой своих взглядов, Ткачев и его товарищи делали неоднократно попытки сплотить вокруг себя, как за границей, так и в России, единомышленников. Для этой цели некоторые из членов кружка, группировавшегося вокруг «Набата», ездили в Россию. Значительных результатов их поездки не имели, так как их деятельность парализовалась враждебным отношением, которое они встречали со стороны революционных кругов. Однако все же кое-какие связи им удавалось налаживать.

Не больший успех имело и «Общество народного освобождения», организованное Ткачевым и его единомышленниками. К сожалению, история создания этого общества и дальнейшей его деятельности почти совершенно неизвестна нам.

Те немногие сведения, которыми мы располагаем, сводятся к следующему.

«Общество народного освобождения» возникло в 1877 году, после того как «набатовцам» удалось прийти к соглашению относительно совместных действий с якобинцами, действовавшими в России. Что это были за якобинцы, определить очень трудно, так как, за исключением отдельных лиц, стоявших на якобинской точке зрения, в России в 70-х годах существовал только один кружок, носивший якобинский характер. Это — так называемый кружок «орлят», организованный в Орле известным революционером П.Г. Заичневским, автором изданной в 1862 году прокламации «Молодая Россия». Известно, что эта прокламация высказывалась за захват революционерами государственной власти и за установление революционной диктатуры в целях осуществления социального переворота. Таким образом, Заичневский в основном стоял на той же точке зрения, как и Ткачев с «набатовцами». Ткачев несомненно знал, каких взглядов придерживается автор «Молодой России»: еще в 1862 году ему приходилось встречаться в Петербурге с некоторыми из близких Заичневскому людей. Поэтому естественно предположить, что, налаживая связи с Россией, «набатовцы», по указанию Ткачева, обратились в первую очередь к Заичневскому.

Однако большой помощи «Обществу народного освобождения» кружок «орлят» принести не мог. В 1877 году, когда возникло это Общество, орловский кружок Заичневского перестал существовать. В августе этого года сам Заичневский был выслан из Орла в Олонецкую губернию. Члены же его кружка частью еще до этого разъехались из Орла, частью же были арестованы.

«Общество народного освобождения» отличалось весьма конспиративным характером. В его уставе был пункт, гласивший: «Член Общества обязан хранить в тайне как существование этого Общества, так и принадлежность к нему известных ему лиц». С разрешения комитета агенты Общества на местах могли входить в другие революционные организации, скрывая от них свою принадлежность к «Обществу народного освобождения», но стараясь направить работу этих организаций так, чтобы подчинить их своему влиянию.

Ультра-конспиративный характер Общества, основанного «набатовцами», привел к тому, что работа этого Общества и степень его влияния до сих пор остаются неясными для нас. Однако последние исследования показывают, что оно вовсе не было одной сплошной мистификацией, как это было принято раньше думать[4]. Кое-какие связи с Россией у этого Общества несомненно были — особенно на юге России. В частности, можно считать вполне доказанным, что известный революционер И.М. Ковальский[IX], казненный в 1878 году в Одессе, сотрудничал в «Набате» и был членом «Общества народного освобождения»[5].

Тем не менее большого практического значения деятельность этого Общества не имела, и число членов его в России было невелико. Но это не исключает того, что известную роль в истории нашего революционного движения «Общество народного освобождения» сыграло.

В этом отношении интересна попытка сблизиться с «Обществом народного освобождения», сделанная весной 1880 года народовольцами Н.А. Морозовым и Герасимом Романенко[6].

В начале 1880 года видный член Исполнительного Комитета «Народной воли» и один из редакторов органа, издававшегося этой партией, Н.А. Морозов, разойдясь по ряду вопросов со своими товарищами по Исполнительному Комитету, эмигрировал за границу. Еще раньше, во время своей первой поездки за границу, Морозов познакомился с некоторыми «набатовцами» и, в частности, с самим Ткачевым. Из знакомства с последним он не вынес такого отрицательного впечатления, которое было обычным в отношениях революционеров того времени к редактору «Набата». Наоборот, в лице Ткачева Морозов встретил умного, талантливого и образованного человека, стоявшего на голову выше рядовых эмигрантов. Очутившись вновь за границей, Морозов счел возможным возобновить свои отношения с «набатовцами». Результатом этого явился проект установления федеративных отношений между «Народной волей» и «Обществом народного освобождения». Несомненно, что руководителям этого Общества мысль о сближении с такой сильной и влиятельной организацией, какой была «Народная воля», очень улыбалась. Да и сам Морозов был доволен намечавшимся соглашением. В частности его прельщала обещанная «набатовцами» помощь: они заявили о своей готовности оказать «Народной воле» содействие путем предоставления ей денежных средств и типографии. Однако, предубеждение, господствовавшее в революционных кругах против Ткачева и его товарищей, было по-прежнему настолько велико, что Исполнительный Комитет «Народной воли» решительно уклонился от каких бы то ни было соглашений с «набатовцами»[X].

Тогда Морозов и примкнувший к нему Романенко стали действовать от своего собственного имени в качестве группы «социалистов-террористов», как они начали себя называть. Они выпустили две брошюры, в которых изложили свои взгляды на задачи революционной борьбы: «Террористическая борьба», написанную Морозовым и «Терроризм и рутина», принадлежавшую Романенко. Основная мысль, проводимая в этих брошюрах, сводилась к признанию политического террора единственным действительным средством борьбы. Преследования, которым правительство подвергает революционеров, пытающихся вести пропаганду в народе, делает эту пропаганду фактически невозможной. Единственный исход, который Морозов и Романенко видели из этого положения, это — отказ от пропаганды и переход к террористической борьбе, которая должна дезорганизовать, как тогда выражались, правительство и вынудить его пойти на уступки.

Как видим, такая постановка вопроса о средствах революционной борьбы имела в сущности очень мало общего с программой «Набата». Сторонникам организации заговора с целью захвата власти — «набатовцам» — мысль об ограничении задачи революционеров одною террористическою деятельностью была совершенно чужда. К тому же в вопросе о самой целесообразности террора, как средства политической борьбы, среди «набатовцев» не было единодушия.

Ткачев был противником индивидуального террора. Он находил, что разрозненные террористические акты ведут только к распылению сил революционной партии и к ее ослаблению. Никаких реальных результатов террористические акты, по его мнению, принести не могут. Единственно, на что соглашался Ткачев, — это на применение террора к шпионам.

Наряду с этим в рядах «набатовцев» существовала и другая оценка террористической борьбы. Представителем ее был К. Турский. Он высказывался за террор во всех его видах. В своих статьях, напечатанных в «Набате» в 1877—1878 годах, он призывал «к устройству вооруженных демонстраций, к устранению жандармов и сыщиков, предающих нас, прокуроров и сенаторов, посылающих на каторгу».

Эти статьи Турского вызвали горячие возражения со стороны Ткачева, который высказывался против напечатания их. Лишь после того, как другие участники группы «Набат» предложили Ткачеву на выбор: или выйти из «Набата», или признать террор, Ткачев уступил. Тем не менее к концу существования «Набата» участие в нем Ткачева не было настолько руководящим, насколько оно было в начале. Этому способствовал переезд Ткачева из Женевы в Париж. Естественно, что, живя в Париже, он не имел уже возможности с прежней активностью участвовать в редактировании «Набата». Тем не менее сотрудничество его в этом журнале не прекращалось; он из Парижа присылал в «Набат» свои статьи. Мало этого. Когда в конце 1880 года «набатовцы» задумали перенести свою типографию из-за границы в Россию, Ткачев собирался тайно ехать в Петербург, чтобы руководить там изданием «Набата». Однако эта поездка не состоялась, так как переправленная в Россию типография «набатовцев» тотчас же по доставке ее в Петербург провалилась вместе с подготовленным для печатания материалом для очередного номера «Набата».

Живя в Париже, Ткачев сблизился с французскими бланкистами и принимал участие в издававшейся ими газете «Ni dieu, ni maître» (1880 г.). Однако литературной деятельности Ткачева суждено было в скором времени прерваться. С 1882 года у него появились признаки психического заболевания. Болезнь (паралич мозга) быстро прогрессировала. Ткачева пришлось поместить в больницу. Последние годы Ткачева были временем постепенного угасания его яркой личности и медленного физического умирания. 4 января (н. с.) 1886 года его не стало.

На следующий день из больницы для душевнобольных святой Анны небольшая группа — человек двадцать-тридцать — русских эмигрантов и французских революционеров провожала на кладбище гроб Ткачева. Над его могилой произнесли речь сотрудник «Набата» П.В. Григорьев, П.Л. Лавров и вождь французских бланкистов Вайян.

Выше уже было отмечено, что Ткачев воспитывался на сочинениях наших великих «просветителей» начала 60-х годов. Их произведения оказали весьма заметное воздействие на его миросозерцание. Влияние идей Чернышевского, в меньшей степени Добролюбова и в особенности Писарева сказалось ярче всего на этических и эстетических взглядах Ткачева. Известно, что в вопросах этики Ткачев был сторонником столь типичного для просветителей-шестидесятников утилитаризма, а в вопросах эстетических он являлся приверженцем реальной критики, считал своими предшественниками в этом отношении Чернышевского, Добролюбова и Писарева[7]. Влияние этих писателей сказалось и на философских воззрениях Ткачева. Противник всякой философии, которую он во всех ее видах считал сплошной метафизикой, Ткачев проявлял явные симпатии к материализму, — и притом не в фейербахианской его форме, как это было у Чернышевского и Добролюбова, а в более упрощенной, механистической, «писаревской».

Однако нас в настоящее время интересуют не этические, эстетические и философские воззрения Ткачева, а его общественно-политические взгляды. В дальнейшем речь пойдет о Ткачеве только как о революционном мыслителе.

Обычно принято общественно-политические взгляды Ткачева характеризовать словами: бланкизм, якобинство. Действительно, в его миросозерцании были соответствующие элементы. Влияние Бланки на Ткачева стоит вне сомнений. Проповедуемые Ткачевым захват государственной власти революционным меньшинством при помощи заговора и установление диктатуры этого революционного меньшинства — идеи чисто бланкистские. Недаром сам Ткачев охотно признавал себя учеником Бланки. В речи, которую французская полиция не дала ему произнести в 1881 году над могилой Бланки, Ткачев так отозвался об этом революционере: «Он был нашим вдохновителем и нашим вождем в великом искусстве заговора, это всеми признанный вождь, который передал нам с революционной верой и упорством в борьбе и презрение к страданиям ее... Для нас Бланки не умер. Обаятельный и симпатичный образ великого мученика неизгладимо запечатлен в наших сердцах, он остается нашим главой, он остается нашим вождем»[8].

Однако Ткачев не был полным и безусловным последователем Бланки. В некоторых весьма существенных пунктах он резко расходился с великим французским революционером.

В социологических вопросах Бланки был последовательным идеалистом, верящим в то, что идеи управляют миром. «Писать историю, — говорил Бланки, — значит рассказать роль сознания и мысли в жизни народов». С его точки зрения, все зло и все несправедливости существующего экономического строя являются результатом нашего невежества.

Распространение образования уничтожает возможность обмана и эксплуатации. Бланки верил, что коммунизм явится результатом исчезновения невежества[9].

Ткачев стоял на совершенно иной точке зрения. Он считал, что не бытие определяется сознанием человека, а сознание — бытием. Еще в 1865 году Ткачев открыто заявил себя сторонником идей К. Маркса, которые, по его мнению, уже сделались «почти общим достоянием всех мыслящих порядочных людей». «Едва ли умный человек найдет против него (учения К. Маркса. — Б.К.) хотя какое-нибудь серьезное возражение», — писал Ткачев в «Библиографическом листке» журнала «Русское слово» в декабре 1865 года[XI].

Изучение литературного наследства Ткачева (и частности неопубликованных до сих пор его рукописей) показывает, что Ткачев был знаком со взглядами Маркса значительно ранее того, как он в 1865 году впервые заявил себя его последователем. В написанной (судя по имеющейся под статьею дате) в декабре 1863 года статье «Юридическая метафизика»[XII] Ткачев говорит о тесной зависимости «юридической сферы народного быта» от сферы экономической и о том, что «гражданское право есть не что иное, как известная форма, известное выражение экономической жизни народа». Немного позднее, в статье «Экономический метод в науке уголовного права»[XIII], оставшейся, к сожалению, незаконченной и неопубликованной, он делает попытку установить связь между нормами уголовного права и экономическими отношениями.

Не одни только юридические явления считал Ткачев стоящими в зависимости от явлений жизни экономической: и политика, и религия, и наука, и нравственность, и миросозерцание людей определяются условиями их экономического быта.

Ткачев так формулировал свои взгляды:

«Вся общественная жизнь во всех ее проявлениях, со всей литературой, наукой, религией, политическим и юридическим бытом есть не что иное, как продукт известных экономических принципов, лежащих в основе всех этих социальных явлений. Данные экономические принципы, последовательно развиваясь, комбинируют известным образом человеческие отношения, порождают промышленность и торговлю, науку и философию, соответствующие политические формы, существующий юридический быт, порождают, одним словом, всю нашу цивилизацию, делают весь наш прогресс»[XIV].

Став на такую точку зрения, Ткачев в своих статьях не раз делал попытки установить зависимость отдельных конкретных явлений жизни от экономики. И в этом направлении он достигал подчас весьма интересных результатов. Такова, например, его оригинальная для того времени постановка женского вопроса, который он рассматривает как неизбежный результат экономического развития буржуазного общества и который он считает неразрешимым в условиях капиталистического общества[10]. Не менее интересна попытка Ткачева поставить в связь события так называемой «эпохи великих реформ» в России (т.е. 60-х годов) не с «пробуждением» русского общества, как это обычно делали его современники, а с определенными изменениями хозяйственного быта России, потребовавшими преобразования ее политических учреждений и вызвавшими это самое «пробуждение». Оригинальна и та постановка, которую Ткачев дал вопросу о корнях германской реформации. В его глазах, смысл реформации не исчерпывается тем религиозным движением, которое происходило в то время в Германии. Религиозность — это только форма, в которую вылились явления совершенно иного порядка. Для Ткачева реформация — результат столкновения «принципа крепостного права» с «принципом городской промышленности». Другими словами, борьба протестантизма против католической церкви — это борьба городской буржуазии против феодальной аристократии. Аналогичным образом Ткачев подходит и к крестьянским войнам в Германии XVI в. События того времени Ткачев исследует с точки зрения борьбы общественных классов, существовавших тогда в Германии: феодалов, крестьянства и городской буржуазии[XV]. Для нас такая постановка вопроса привычна: мы именно с этой точки зрения подходим к изучению явлений общественной жизни. Другое дело — современники Ткачева: для них подход Ткачева был необычен. В них он вызывал чувство недоумения, так ясно проявившееся во время вышеупомянутой полемики Ткачева с «Отечественными записками» относительно женского вопроса.

Констатируя сильное влияние идей Маркса на Ткачева, необходимо, однако, отметить, что экономический материализм Ткачева был пропитан психологизмом. По Ткачеву, деятельность как индивидуума, так и общества определяется расчетом — соображениями о личных выгодах. Как человеку, так и обществу свойственно стремление к улучшению своего положения, выражающееся в первую очередь в обеспечении средствами существования; вследствие этого, интерес экономический приобретает первенствующее значение. Как видим, в исходном пункте экономический материализм Ткачева сближается с утилитарной системой морали, господствовавшей среди его современников. Как и Ткачев, утилитаристы признавали, что в основе человеческого поведения лежит личный интерес. Наряду с этим следует указать, что, став на позицию экономического материализма, Ткачев в некоторых случаях отрывается от нее. Так, например, в статье «Оптимизм в науке»[XVI] он высказывает мнение, что возникновение крепостного права в России было исторической «ошибкой», так как оно не вызывалось реальными потребностями общественных классов Русского государства XVII в.: оно было невыгодно как для крестьян, так и для помещиков.

|

Знакомство с теорией Маркса помогало Ткачеву разобраться в таких вопросах, в которых его современники из радикального лагеря безнадежно путались.

Известно, например, какой большой популярностью пользовался у нас в 60-х и в первую половину 70-х годов Прудон. Его идеи оказали весьма значительное влияние на русское народничество. Долгое время русские революционеры расценивали Прудона как последнее слово западноевропейской социалистической мысли.

Совершенно иначе относился к Прудону Ткачев. Как видно из опубликованной им в 1866 году рецензии на книгу Прудона «О французской демократии»[XVII], революционная фразеология Прудона и громкая слава его как врага буржуазного общества, не ввели Ткачева в заблуждение, и он признал систему «взаимности» Прудона системой буржуазной, а ее автора — гениальным буржуа, гораздо более проницательным и умным, чем те наивные защитники буржуазного строя, которые не идут дальше голой апологии современных социально-экономических порядков. Такая оценка Прудона свидетельствует о большой проницательности Ткачева; однако необходимо оговорить, что в той же самой рецензии Ткачев запутался в вопросе об отношении ценности предметов к труду, затраченному на их производство; его взгляд на этот вопрос расходится со взглядом Маркса.

А вот другой пример.

В 70-е годы в России почти общим признанием в радикальных кругах общества пользовалась так называемая субъективная школа в социологии, главнейшими представителями которой в литературе были П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский. Ткачев выступил решительным противником этой школы. В статье «Роль мысли в истории»[XVIII] он подверг резкой критике взгляды Лаврова. Во многом он предвосхищал те возражения, которые субъективная школа встретила позднее, в 90-х годах, со стороны марксистских ее критиков, от которых Ткачева, однако, отделяла наличность психологизма в его взглядах и непонимание им диалектики.

Ткачев полагал, что применение субъективного метода превращает социологию из науки о законах, управляющих развитием изучаемых явлений, в искусство нанизывания изучаемых фактов на нитки субъективных идеалов. В полной мере это относится и к истории, если подходить к ней как к науке.

«Скажите же, бога ради, — спрашивает Ткачев, — какое дело науке до того, что у некого X или Z сложился такой-то нравственный или общественный идеал, такое-то субъективное представление о человеческом прогрессе? Может быть, этот идеал прекрасен, это представление возвышенно, но раз историк навязывает их всему человечеству, раз он ищет в исторической жизни народа только то, что имеет к ним непосредственно отношение, раз он выбирает, освещает и комбинирует исторические факты не по их действительной, объективной важности, а по тому, насколько они содействовали “уяснению и затемнению сознания” его, т.е. историка, “нравственного идеала”, — он делается моралистом, публицистом, метафизиком, философом, всем, чем хотите, но перестает быть историком... Сущность каждой науки, будет ли то астрономия, биология или история, одна и та же, она всегда имеет дело лишь с законами данных явлений. т.е. с постоянными соотношениями последовательностей и сосуществований»[XIX].

Ткачев не ограничивается тем, что доказывает неприменимость субъективного метода в науке: он идет далее и вскрывает реакционный характер, свойственный этому методу.

«Все эти иезуиты, — пишет он, — эта страшная инквизиция, пославшая на костер Джордано Бруно, заточившая Галилея, предавшая анафеме всякий проблеск свободной мысли, — разве все это не было лишь логическим неизбежным последствием господствовавшего тогда субъективного отношения к явлениям природы, субъективного метода? Судьи, осудившие Бруно и Галилея, были лишь последовательными проводниками и выразителями этого метода. В нем их полное оправдание»[XX].

Отвергая субъективный метод, Ткачев в то же время расходился с Лавровым (и другими народниками) и в вопросе о роли в истории «критически мыслящей личности». В противоположность Лаврову, он считает, что не «теоретическая мысль», а аффекты играют первенствующую роль в истории человечества.

«Критика и знания, — пишет он, — только тогда и “приводят жизнь в брожение”, только тогда и создают историю, когда они сопровождаются аффектами, вызываемыми насущными интересами людей, — интересами, возникающими и развивающимися на почве экономических отношений. Отрезанные от этих аффектов, вне данных экономических интересов, они остаются пустыми, мертвыми формулами, абстрактными идеями, не способными сдвинуть ни единого камня в исторически выработавшейся культуре общества. А следовательно, если культура эта изменяется и развивается, то причину этих изменений и этого развития мы должны искать не в знаниях и не в критической мысли, а в данных экономических интересах, создающих почву, благоприятствующую претворению знания в убеждение и убеждения в дело.

Но если экономические интересы и порождаемые ими аффекты играют в истории более важную роль, чем знания и критика, то отсюда само собою следует, что существенное содержание истории должно определяться первыми, а не последними»[XXI].

Страстность, с которой Ткачев выступил против социологии Лаврова, и резкость его выпадов объясняются тем, что в философии истории автора «Исторических писем» и «Опыта истории мысли» он видел антиреволюционную философию мирного постепенного прогресса, отвергающую насильственные методы воздействия на общественную жизнь. Это проявилось вполне в той полемике, которую Ткачев вел с Лавровым в заграничной печати по вопросу о задачах революционной деятельности в России[11].

Придавая аффектам, а не уму первенствующее значение в истории человечества, Ткачев в этом отношении расходился не только с Лавровым и Бланки, но и со своими учителями — русскими шестидесятниками, которые верили во всепобеждающую силу разума и считали все бедствия, переживаемые человечеством, результатом его невежества. Расходясь с ними, Ткачев в этом пункте сближался с русскими бакунистами, подобно ему считавшими не ум, а чувство главным «фактором прогресса». Учитывая такую роль «аффектов», «чувства», Ткачев и бакунисты возражали против необходимости для революционеров нести ту предварительную пропагандистскую работу в народе, которую рекомендовал революционерам Лавров. Однако, в отличие от бакунистов, Ткачев рассматривал аффекты как явления производные, определяющиеся экономическими интересами. Это расхождение было результатом знакомства Ткачева с теорией К. Маркса.

Здесь не место подробно рассматривать, в какой мере и в каких отношениях взгляды Маркса были восприняты Ткачевым[12].

Мы можем ограничиться общей оценкой влияния Маркса на миросозерцание Ткачева.

Хотя Ткачев и был знаком с сочинениями Маркса, он не мог полностью усвоить идеи последнего. В России его времени не было в наличности тех условий, которые необходимы для распространения марксизма как идеологии промышленного пролетариата.

Это сказалось очень ясно на миросозерцании Ткачева и на его подходе к революционному делу.

Сообразно со своим общим взглядом на роль экономики в социальной жизни Ткачев признавал, что идеи, не вытекающие из экономических условий того общества, в котором они развиваются и распространяются, осуждены оставаться бесплодными. «Хотя, — говорил он, — личная деятельность может разрушить то, что создали века, и проложить новую дорогу для дальнейшего развития человечества, однако она должна все-таки опираться на какие-нибудь реальные общественные элементы, она должна находить поддержку и оправдание в данных условиях экономического быта народа. Без этой поддержки, без этой твердой почвы под ногами она совершенно бессильна, и все, что она ни произведет, будет иметь минутное, эфемерное значение... Истина эта в настоящее время никем не оспаривается, и скоро, вероятно, ее будут заносить в детские прописи»[XXII].

Казалось бы, что Ткачев твердо стоит на почве признания обусловленности всего исторического процесса существующими экономическими условиями. Однако если это так, то как же мог Ткачев рассчитывать на близость социальной революции в России его времени, в стране, только что сбросившей с себя те узы, которые крепостное право налагало на развитие ее производительных сил? Где находил он те условия, благодаря которым революционные идеи в России не останутся бесплодными? Где искал он те общественные силы, которые могут осуществить социальную революцию?

В России 60-х и 70-х годов, только что вступившей на путь капиталистического развития и имевшей пролетариат, только что начавший формироваться в качестве самостоятельного общественного класса, теория К. Маркса не могла найти себе полного признания. Вот почему семидесятники, среди которых знакомство с «Капиталом» Маркса было распространено довольно широко, не могли воспринять теорию Маркса в целом, а усваивали из нее только экономическую часть, — главным образом учение о прибавочной стоимости. Социологическая сторона учения Маркса и его революционная теория проникали в Россию того времени с гораздо большим трудом. Этому не противоречит наличность в 70-х годах нескольких попыток обосновать народническое учение о самобытных путях развития России на теории Маркса (П.П. Червинский в 1875—1876 гг. в «Неделе», Г.В. Плеханов в «Земле и воле»). Подобные попытки служат лучшим доказательством того, как мало и как плохо разбирались русские революционеры того времени в теории К. Маркса.

Те же немногие из них, которым удавалось глубже проникнуть в эту теорию и лучше разобраться в ней, попадали в чрезвычайно трагическое положение: придерживаясь последовательно учения Маркса, они не находили вокруг себя той общественной силы, на которую им можно было бы опереться в своих расчетах на социальную революцию. Только стачечное движение второй половины 70-х годов и возникновение чисто рабочей организации, созданной Обнорским и Халтуриным, впервые могли указать русским ученикам Маркса те пути, по которым революционное движение в России пойдет к своей окончательной победе.

Что же оставалось делать ученикам Маркса в России того времени? Покориться неизбежному ходу вещей и покорно ждать, сложа руки, пока Россия догонит в своем экономическом развитии западноевропейских соседей, пока в ней вполне сложатся общественные отношения по типу западноевропейских? Мы знаем, что некоторые из русских «учеников» Маркса в 70-е годы приходили к именно такому фаталистическому, безотрадному заключению. И.И. Попов в своих воспоминаниях рассказывает о некоем Насилове, с которым ему приходилось встречаться в 1877—1878 гг. Этот Насилов «иронически относился к народничеству, отрицал в истории героев и героическое, о мужике говорил пренебрежительно, а все планы строил на рабочих». Он был поклонником К. Маркса и постоянно цитировал его. Признавая, что «геройские выступления отдельных личностей ни к чему, а нужны реальные силы, способные произвести переворот», Насилов решил, что какое бы то ни было событие, «если оно не созрело, нельзя приблизить, и нельзя его отдалить, если оно назрело». Укрепившись в этом убеждении, Насилов успокоился: он вел разговоры с товарищами, играл в шахматы и «строил планы» в ожидании того времени, когда «событие назреет»[13].

Однако надо было обладать поистине рыбьим темпераментом, чтобы успокоиться на таком решении вопроса. Люди с душою истинных революционеров не могли бы примириться с спокойным и безмятежным выжиданием назревания событий. Дожидаться, пока в России пролетариат разовьется настолько, что найдет в себе силы выступить активно и нанести сокрушительный удар существующему режиму, значило бы для них отказаться от всяких надежд на близость социальной революции и сознательно работать только в расчете на будущее, отделенное от них длинным рядом десятилетий, не ожидая никаких осязательных результатов от своей деятельности в настоящем. Немудрено, что при таких условиях началось желание поискать в русской действительности какие-нибудь силы, на которые можно было бы теперь же опереться в своей революционной работе, какие-нибудь задатки того, что эта работа принесет плоды не в далеком, туманном будущем, а в ближайшие годы, на глазах того самого поколения, которое приносит в жертву ради этого конечного успеха и свое личное счастье, и даже жизнь.

Так между теоретическими предпосылками русских учеников Маркса и их практическими выводами начинает обнаруживаться глубочайший разрыв. Вспоминая эпоху 70-х годов, Л.Г. Дейч пишет: «Тогда все почитатели и последователи Маркса придумывали планы “деятельности” в России, не находившиеся ни в малейшей связи с “законом экономического развития общества”»[14]. Так, например, Фесенко, о котором, как об одном из первых последователей Маркса в России, рассказывает в своих воспоминаниях тот же Дейч, на практике подчинялся господствующему мнению о том, что преобладающую роль в социальной революции в России, за ограниченностью в ней контингента рабочих, может сыграть сельское население, в частности сектанты, которым в то время приписывалось, как известно, особливо напряженное революционное настроение.

Что касается Ткачева, то, как и Фесенко, он, с его ярким темпераментом революционера, не мог примириться со спокойным и покорным ожиданием того далекого времени, когда в России разовьется могущественный пролетариат, способный разрушить старый строй и воздвигнуть на его месте новый. Ткачев видел все несправедливости и все темные стороны современного ему социально-экономического и политического строя и ждал возможности отдать свои силы борьбе за ниспровержение его. Однако тот практический вывод, к которому пришел Фесенко, для него был неприемлем.

В революционную активность русского крестьянства он не верил. Нам пришлось уже однажды говорить о том, как Ткачев представлял себе социальную революцию на Западе, в развитых капиталистических странах[15]; из предисловия и примечаний Ткачева к книжке Бехера «Рабочий вопрос»[XXIII] видно, как ставился, по его мнению, вопрос о социальной революции на Западе, в развитых капиталистических странах. Там задача этой революции заключается в разрешении рабочего вопроса через «слияние личности работника с личностью предпринимателя». Движущей силой социальной революции там, по мнению Ткачева, наряду с революционной интеллигенцией является рабочий класс — городской пролетариат в его наиболее обеспеченных, а потому и наиболее культурных и сознательных слоях. При этом для Ткачева, как для всех социалистов-утопистов, не было ясно различие между пролетариатом фабрично-заводским, с одной стороны, и ремесленным, с другой. Говоря о «работниках», он, как все социалисты-утописты, подразумевает представителей и той, и другой части рабочего населения городов.

Что же касается населения деревни, сидящего на земле и кормящегося от нее, то его Ткачев к пролетариату отнюдь не причислял.

В отличие от русских народников 70-х годов, для Ткачева рабочий не был синонимом «трудящегося» вообще.

Он различал пролетариат от крестьянства, и, как мы сейчас убедимся, считал, что обеспеченное земельными наделами крестьянство является классом реакционным, а не революционным.

В статье «Софистическая статистика», написанной Ткачевым в 1870 году в Петропавловской крепости и оставшейся не напечатанной, мы находим следующие рассуждения: